Si ve algo, diga algo. La ciencia de alzar la voz

Desde acusar hasta realizar una denuncia, un sociólogo explora qué impulsa a las personas a delatar a otros.

Manténgase informado

Suscríbase al boletín de noticias de Knowable en español

La policía se basa en las denuncias de personas comunes —testigos, víctimas y denunciantes— para investigar el 95 % de los delitos. A veces, la decisión de hablar es fácil de tomar, pero en otros casos, las personas optan por guardar silencio, lo que deja innumerables infracciones sin castigo. Según estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los delitos violentos no se denuncian.

Sin embargo, en determinados momentos históricos, como a principios de los años cincuenta en Estados Unidos, cuando el miedo al comunismo provocó numerosas denuncias falsas contra personas que trabajaban en el mundo del entretenimiento y el servicio público, las sociedades pueden convertirse en lugares donde las personas se denuncian fácilmente unas a otras, a menudo de forma falsa o por motivos insignificantes.

Acusar, denunciar, delatar, llámelo como quiera: Patrick Bergemann ha pasado los últimos 15 años estudiando las muchas formas en que las personas se delatan unas a otras, examinando todo, desde las denuncias de los aldeanos afganos sobre las actividades ilegales de los talibanes hasta las acusaciones de traición de los informantes en la Rusia del siglo XVII. En un artículo reciente publicado en el Annual Review of Sociology, explora las presiones sociales que influyen en la decisión de las personas de denunciar u ocultar las malas prácticas.

La decisión de denunciar refleja no solo la infracción, sino también la lealtad de una persona y si espera recibir recompensas o represalias por parte de las autoridades y sus compañeros, afirma Bergemann, sociólogo de la Escuela de Negocios Paul Merage de la Universidad de California, Irvine, y autor de Judge Thy Neighbor: Denunciations in the Spanish Inquisition, Romanov Russia and Nazi Germany (Juzga a tu vecino: denuncias en la Inquisición española, la Rusia de los Romanov y la Alemania nazi).

Bergemann habló con Knowable Magazine sobre por qué y cuándo las personas denuncian delitos y malos comportamientos, y cómo, para los gobiernos represivos, animar a las personas a delatar a sus vecinos y compañeros de trabajo puede ser una forma potente de control social.

Esta conversación ha sido editada para lograr mayor claridad.

La necesidad de delatar a alguien es muy familiar. Se remonta a la infancia, cuando los niños acusaban a sus compañeros de clase o hermanos.

Es fascinante ver lo fundamentalmente humano que es este comportamiento. Se han realizado algunos estudios con niños pequeños que muestran que, entre los 2 y los 4 años, cuando los niños hablan con los adultos, lo principal que comunican sobre otros niños son las cosas malas que hacen. No dicen: “La pasé muy bien jugando con el pequeño Jimmy en el parque”. Un estudio sobre niños en edad preescolar reveló que la acción de delatar representaba más del 90 % de la comunicación sobre el comportamiento de otros niños.

Denunciar las malas acciones (percibidas o reales) de los demás es una tendencia profundamente humana que comienza en la infancia.

CRÉDITO: ISTOCK.COM / FIGURE8PHOTOS

¿Qué fue lo que le interesó inicialmente, como sociólogo, en el estudio de este fenómeno?

Cuando estaba buscando un tema para mi tesis doctoral, me topé con el tema de la acción de delatar y me di cuenta de que gran parte del trabajo que se había hecho al respecto había sido realizado por psicólogos y personas que consideraban la decisión de delatar como una cuestión moral. Y me llamó la atención que también se trataba de una decisión social. Potencialmente, estás causando daño a otra persona; es decir, puede que se lo merezca por completo, pero, aun así, es un acto que puede llevar a alguien ante las autoridades para que lo investiguen. También hay relaciones más amplias: ¿qué pensará la gente de ti y de lo que has hecho? ¿Aprobarán que hayas hecho una denuncia? Por lo tanto, hay consecuencias sociales.

Hay muchas palabras para referirse a este tipo de comportamiento. ¿Por qué eligió el término “denunciar”?

Algunas personas dicen “denuncia”. Otras dicen “acusar”. Acusar sugiere que estás haciendo algo malo. Que estás traicionando a la gente. Denunciar sugiere un acto heroico para ayudar a la sociedad. Para mí, “denunciar” es la palabra más neutra que se me ocurre. No sugiere si es correcto o incorrecto. Es más descriptiva del acto.

¿Cuáles son, en su opinión, algunas de las principales categorías de denuncia?

La denuncia se puede clasificar según la persona que la realiza (por ejemplo, la víctima o un testigo), la persona denunciada (un conocido o un desconocido), el presunto comportamiento (violencia, robo, fraude, etc.) y la autoridad a la que se denuncia.

Existen las denuncias de delitos, cuando se alega que alguien ha infringido la ley. También se denuncian comportamientos que no son ilegales, pero que infringen las políticas de las organizaciones. Algunas cosas son infracciones de ambos tipos y, en esos casos, las personas deben decidir si denuncian internamente, a las autoridades de la organización, o externamente, a los funcionarios del gobierno: toda la controversia en la Iglesia católica sobre los abusos sexuales —gran parte de la cual se denunció internamente, pero no a la policía—. Y, en mi opinión, esa es parte de la razón por la que pudo permanecer oculta durante tanto tiempo.

La gente tiene un gran interés en detener los malos comportamientos, pero a veces no quiere avergonzar a la organización en la que se producen. La denuncia interna puede lograr ambos objetivos, pero solo si las autoridades de la organización se toman en serio las denuncias y tratan de solucionar el problema.

Las investigaciones han revelado que la mayoría de las personas que denuncian externamente, por ejemplo, a la policía o al FBI, solo lo hacen después de haberlo denunciado primero internamente y no haber obtenido una respuesta positiva. No puedo hablar directamente de las motivaciones de los padres de las víctimas en el caso de la Iglesia católica, pero imagino que la gente confiaba en que la Iglesia se ocuparía del asunto, sobre todo si veían que los sacerdotes infractores desaparecían.

¿Cómo encuentra los datos que utiliza en su trabajo?

Muchas veces no hay muchos registros, o no hay interés en compartirlos. Por ejemplo, las organizaciones no siempre quieren darme todos los datos sobre los empleados denunciados por problemas, porque podría dar una mala imagen de ellas.

Diría que soy oportunista. Intento encontrar dónde hay información disponible y partir de ahí, lo que puede resultar frustrante cuando hay situaciones que quieres investigar. Es difícil estudiar algo a lo que no puedes acceder.

¿Puede compartir alguna ocasión en la que se topó por casualidad con un tesoro de datos?

Hay muchos registros de la Inquisición española, pero la mayoría son resúmenes de juicios, y eso no son denuncias.

Pero estaba revisando todas mis viejas notas y me di cuenta de que había una cita que no había seguido. Este documento analizaba denuncias reales presentadas ante los funcionarios de la Inquisición. Me emocioné y dije: “¿De dónde ha salido eso?”.

Resultó que había un libro publicado en los años ochenta por alguien que realmente fue a los archivos y transcribió este corpus de denuncias. Pude pedir el libro y ver los textos literales, unos 400 y pico, en el español antiguo del siglo XV, donde el escribano escribía a medida que la gente acudía y denunciaba —esta persona apareció este día, procedente de este pueblo—. Es su resumen de lo que decían los acusadores. Fue muy emocionante.

En su libro, explora cómo la gente común se delataba entre sí durante la Inquisición española, la Alemania nazi y la Rusia de los Romanov —acusando a compañeros de trabajo, empresarios, profesores y vecinos—. ¿Qué aprendió de esa historia?

Identifiqué patrones similares en cómo cambian las denuncias, dependiendo de las circunstancias. Al comienzo de la Inquisición, se le decía a la gente que, si denunciaban a los supuestos herejes que conocían, se les protegería de cualquier daño. Pero luego esa regla cambió y denunciar ya no ofrecía protección personal.

El caso de Rusia fue, por supuesto, un período histórico y un contexto diferentes, pero encontré un contraste similar entre un grupo de personas que tenían algo que ganar —estaban en prisión y pensaban que podían ayudar a liberarse denunciando a otros— y un grupo de personas que no estaban en prisión y no tenían esa motivación.

En ambos casos había tres actores principales: el denunciante, la persona denunciada y la autoridad. Pero las acciones de las personas diferían, dependiendo de si creían que la denuncia mejoraría su situación. En esos casos, tendían a nombrar a las personas que creían que serían más atractivas para las autoridades.

Cuando no tenían esos incentivos, las personas intentaban utilizar la denuncia para perjudicar a sus rivales —ya fueran rivales profesionales, románticos o políticos—.

En El tribunal de la Inquisición (1812-19), Francisco Goya representó uno de los casos históricos que estudia el sociólogo Patrick Bergemann para comprender por qué las personas denuncian a otras.

CRÉDITO: FRANCISCO GOYA / PUBLIC DOMAIN

También ha estudiado ejemplos más recientes de personas que se denuncian entre sí, incluidos los denunciantes del gobierno federal. ¿Qué ha aprendido?

Mi colega y yo realizamos un estudio utilizando datos de una agencia estadounidense que realiza encuestas a decenas de miles de empleados federales cada tres o cuatro años. La versión de 2010 incluía un módulo en el que se preguntaba a las personas sobre su experiencia al observar irregularidades en el lugar de trabajo y cómo habían respondido. De las aproximadamente 40.000 encuestas contestadas, casi 3.000 indicaban que se tenía conocimiento de irregularidades cometidas por un compañero de trabajo.

Lo que me interesaba era saber cómo influyen las dinámicas sociales en la disposición de las personas a denunciar. La encuesta contenía una pregunta que abordaba este tema. Las personas tenían que valorar en qué medida estaban de acuerdo con la afirmación: “En mi unidad de trabajo existe un espíritu de cooperación y trabajo en equipo”.

Nuestra primera conclusión fue la que la mayoría de la gente esperaría: cuanto más cohesionado es tu grupo de trabajo, menos probable es que denuncies a alguien de tu grupo. Las personas se sienten leales a sus compañeros. Es posible que le digan a la persona que deje de hacer lo que está mal, pero no quieren meterla en problemas.

Pero lo que me parece especialmente interesante es que, si alguien ajeno al grupo de trabajo comete una irregularidad, las personas que forman parte de un equipo cohesionado son más propensas a denunciarlo. Probablemente se deba a que saben que los miembros de su equipo los van a apoyar y dirán: “Deberías escuchar a esta persona. No puedes tomar represalias contra ella”.

Esa dinámica pone de manifiesto los complejos procesos sociales que intervienen en las decisiones de denuncia. No es que las consideraciones morales no influyan, pero sin duda no lo son todo.

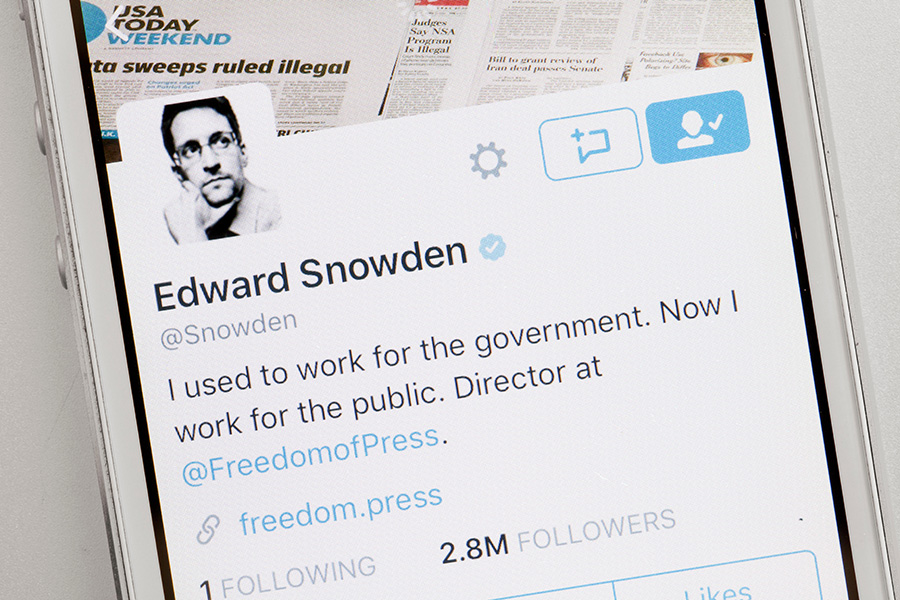

Edward Snowden, quien filtró documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. en 2013, sigue siendo un símbolo polarizador de la denuncia de irregularidades en la era digital.

CRÉDITO: B. CHRISTOPHER / ALAMY STOCK PHOTO

¿De qué otra manera puede influir la dinámica de grupo en las decisiones sobre la denuncia? Por ejemplo, usted ha observado que cuando alguien se siente ofendido por un chiste sexista, pero nadie más en la sala reacciona negativamente, la persona ofendida es menos propensa a considerar ese comportamiento como acoso sexual y menos propensa a denunciarlo. ¿Por qué?

La denuncia es un proceso en dos etapas. La decisión de denunciar es la segunda etapa. La primera etapa consiste simplemente en darse cuenta de que ha ocurrido algo que merece ser denunciado. En ambas etapas nos vemos influidos por los demás.

Para denunciar algo, es necesario interpretarlo como una conducta indebida, una infracción o un comportamiento ilegal. Existe algo llamado “efecto espectador”, por el cual a menudo miramos a nuestro alrededor y vemos lo que hacen los demás, incluso los desconocidos. Si actúan como si nada estuviera pasando, es posible que pensemos: “Oh, estoy malinterpretando la situación”.

¿Qué factores permiten que proliferen las denuncias falsas en una sociedad?

Una cultura de denuncias falsas solo es posible si el debido proceso no es muy sólido. Porque si el gobierno investiga todo con mucho cuidado, las denuncias falsas no van a ser muy efectivas. Es decir, puede que la persona acusada siga pasando por algunas dificultades, pero se va a descubrir que “esto era solo rencor, no vamos a procesar”.

Cuando existe un proceso legal sólido, a menudo también se imponen sanciones a los denunciantes falsos. Por lo tanto, creo que muchas de las oportunidades para presentar denuncias falsas surgen cuando las personas acusadas comienzan a ser castigadas sin una investigación exhaustiva y sin tener en cuenta su culpabilidad o inocencia.

Recientemente han surgido nuevas leyes y directivas en Estados Unidos que instan a las personas a denunciar a otras, como la ley de Texas de 2021, que ofrece una recompensa por denunciar a cualquiera que haya ayudado a alguien a abortar, y una reciente directiva presidencial que exige a los empleados federales denunciar a los compañeros que sigan promoviendo iniciativas de diversidad. ¿Se trata de una nueva tendencia?

Empezaría diciendo que el Gobierno tiene una larga historia de intentar que la gente denuncie los comportamientos indeseables a las autoridades. Existen leyes qui tam que permiten a las personas que denuncian a otras por engañar al Gobierno obtener parte del dinero recuperado. Después del 11 de septiembre, tuvimos las campañas “Si ves algo, di algo”. Y durante la pandemia de la COVID-19, las autoridades de la ciudad de Nueva York animaron a la gente a denunciar a quienes no respetaban el distanciamiento social o no llevaban mascarilla. Según un artículo de investigación que acabo de terminar, miles de personas denunciaron a sus vecinos en un lapso de un par de meses.

Los programas de vigilancia vecinal reclutan a los residentes para que vigilen e informen sobre los forasteros, lo que refleja la dinámica potencialmente volátil que estudia Bergemann.

CRÉDITO: ELLIN BELTZ / WIKIMEDIA COMMONS

Recientemente, la administración Trump ha animado a la gente a llamar a la línea de denuncia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para denunciar a personas por todo tipo de cosas, incluyendo si se cree que son indocumentadas. Lo que está sucediendo ahora es en realidad similar a la era McCarthy durante los años cincuenta, cuando los miembros conservadores del gobierno de los Estados Unidos animaban a los ciudadanos a denunciarse entre sí por participar en actividades de izquierda.

¿Qué opina de la expansión de esta estrategia de “denunciar a sus vecinos”?

Creo que tiene varios objetivos para el Gobierno. Uno, intentar reclutar a más personas para su causa, para que participen en lo que sea que esté tratando de hacer. También ayuda a descubrir lo que puede ser difícil de descubrir a través de los mecanismos policiales formales. Si es difícil identificar quién es indocumentado o quién está abortando, entonces tiene sentido que la gente lo denuncie.

Además, cuanto más se utilizan los sistemas de denuncia, más se normaliza que estas cosas deben ser tratadas por las autoridades, y no entre vecinos o ignoradas.

Fomentar la denuncia también es una forma de inspirar más miedo. Si empiezas a preocuparte por que te delaten y no sabes quién lo haría, empiezas a confiar menos en tus vecinos.

Hay un artículo muy interesante que analiza las relaciones sociales en Alemania Oriental antes y después de la caída del comunismo. En él se descubrió que, en Alemania Oriental, la gente mantenía a la mayoría de su círculo social a distancia. Tenían unos pocos contactos de confianza, a menudo miembros de la familia. Esto difería de las redes sociales mucho más amplias que se veían en Alemania Occidental, donde la gente no vivía bajo este régimen de miedo y denuncia.

¿Diría que los gobiernos represivos están explotando la tendencia natural del ser humano a delatar a otros para sus propios fines?

Creo que es justo decirlo. Denunciar es algo fundamental que hacemos desde muy pequeños en muchos tipos de foros y lugares y en todas las sociedades. No es que siempre sea un éxito rotundo cuando los gobiernos recurren a estas tácticas.

En la Alemania nazi, hubo muchas discusiones entre los funcionarios del gobierno sobre qué hacer con todas esas denuncias insignificantes que recibían. Las autoridades tenían que lidiar con miles y miles de ellas, las investigaban y se daban cuenta de que, según sus reglas, no merecía la pena ocuparse de ellas. El propio Hitler se quejaba de ello. Incluyo una cita suya al principio de mi libro porque resulta muy sorprendente viniendo de alguien que cometió tanta crueldad. Dijo: “Actualmente vivimos en un mar de denuncias y mezquindad humana”.

Por otro lado, seguía mereciendo la pena. Los nazis no cambiaron su sistema.

¿Hay ejemplos históricos en los que la gente se negara a delatarse entre sí?

Durante la Inquisición española, los inquisidores iban a los pueblos y decían: “Contadnos quiénes están cometiendo actos heréticos contra la Iglesia para que podamos castigarlos”. Según el historiador Henry Kamen, autor de un libro sobre ese periodo, cuando la gente común se negaba a cooperar, “el tribunal era impotente”. Sin informantes, el proceso se paraliza. Y cuando hay grupos muy unidos en los que las personas están interconectadas, suele observarse más este comportamiento protector.

¿Como... en la mafia?

Por supuesto. Dentro de la sindicalización criminal, las normas contra el acto de delatar son increíblemente fuertes. Pero también se pueden imaginar otros contextos en los que quizá pensaríamos más positivamente en no denunciar, en los que la gente muestra solidaridad —plantando cara, en cierto sentido, a un gobierno represivo—.

Artículo traducido por Debbie Ponchner

10.1146/knowable-091125-1

Apoye a la revista Knowable

Ayúdenos a hacer que el conocimiento científico sea accesible para todos

DONAREXPLORE MÁS | Lea artículos científicos relacionados