El vuelo de regreso del cóndor de California

El ave más grande de América del Norte desapareció de la vida silvestre a finales de los años ochenta. El trabajo de reintroducción en Estados Unidos y México la ha devuelto a los cielos. Esta es la historia de su retorno.

Manténgase informado

Suscríbase al boletín de noticias de Knowable en español

La mañana de primavera es fresca y luminosa en el Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, México, y a lo lejos se observa un ave. Su envergadura de tres metros proyecta una silueta abrumadora contra la luz del sol, el sonido de su vuelo evoca al de una avioneta ligera cortando el viento. En este bosque pletórico de árboles de hasta 600 años de antigüedad se encuentra la más sureña de las poblaciones del cóndor de California (Gymnogyps californianus) y la única fuera de Estados Unidos. Docenas de estas aves carroñeras han sido reintroducidas aquí, para nuevamente vivir y reproducirse en estado salvaje.

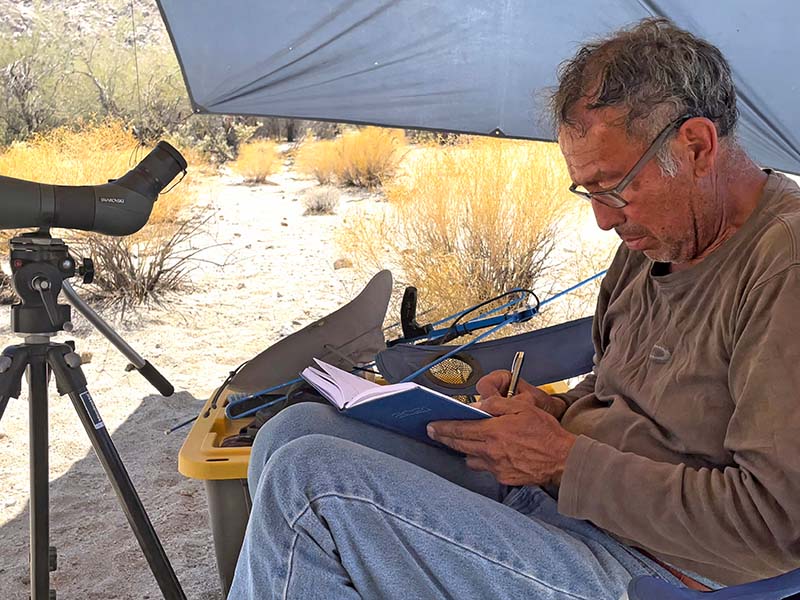

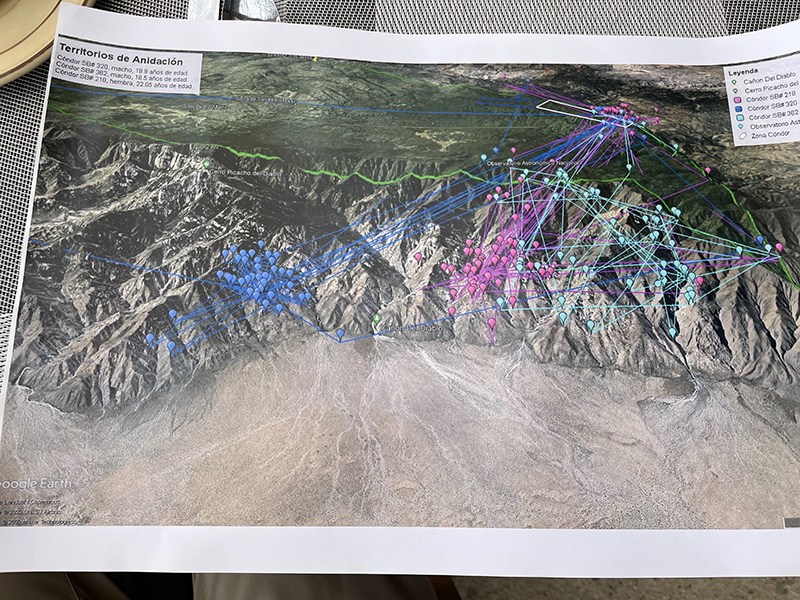

Su regreso es capitaneado desde hace más de 20 años por el biólogo Juan Vargas Velasco y su pareja, María Catalina Porras Peña, quienes hace tiempo se alejaron de las comodidades de cualquier ciudad, soportando inviernos extremos en tiendas de campaña o en un pequeño remolque, para gestionar la vida de los 48 cóndores que se sabe que sobrevuelan el territorio mexicano. Juntos —ella, como coordinadora del Programa de Conservación del Cóndor de California, y él como jefe de campo— son los vigilantes de un proyecto cuyos orígenes se remontan a los esfuerzos de recuperación de la especie en Estados Unidos, que comenzaron en los años ochenta, cuando las poblaciones se vieron diezmadas, principalmente por ingerir carne de animales abatidos por las balas de plomo de los cazadores.

En México, la especie desapareció incluso antes, a finales de los años treinta. Su histórico regreso —la liberación en territorio mexicano de los primeros cóndores criados en cautiverio se dio en 2002— fue el resultado de una estrecha colaboración binacional entre zoológicos y otras instituciones en Estados Unidos y México.

Más allá del número que portan en el ala y que identifica a cada uno de los individuos, Porras Peña conoce a la perfección la historia y el comportamiento de los cóndores a su cargo. Los reconoce sin necesidad de utilizar binoculares y habla de ellos como quien se refiere a la vida de los amigos.

Ella plasma su conocimiento en un registro en Excel. La base de datos incluye información como el origen, la etiqueta de identificación, nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, fecha de arribo, primera liberación y el número en el Studbook o libro genealógico (un registro internacional que se utiliza para rastrear la ascendencia y la descendencia de cada individuo de una especie a través de un número único). También detalla el estatus en vida silvestre, marcado felizmente para la mayoría de las aves con una sola palabra: “Libre”. Nombres como Galán, Nera, Pai Pai, La Querida, Celestino y El Patriota destacan en el registro.

El cóndor de California, el ave más grande de Norteamérica, ha emprendido el vuelo de regreso. Es una proeza lograda gracias a colaboraciones bien cimentadas entre EE.UU. y México, inversión económica, dedicación de muchas personas y, sobre todo, la comprensión científica de la especie —desde la decodificación de su genoma, el conocimiento de enfermedades y hábitos reproductivos, hasta el uso de tecnologías para seguir de cerca a cada individuo—.

Pero todavía quedan muchos desafíos por encarar para el cóndor de California, que hace 10.000 años dominaba los cielos de la costa del Pacífico del continente americano —desde el sur de Canadá hasta el norte de México—. Los investigadores deben conformar poblaciones silvestres que sean capaces de reproducirse sin asistencia humana y con la garantía de que nazcan más aves de las que mueren. Es una batalla titánica contra la extinción, librada día tras día por equipos en California, Arizona y Utah, en Estados Unidos, y Ciudad de México y Baja California, en México.

Un cambio en la estrategia de conservación

El Programa de Recuperación del Cóndor de California de EE.UU. , iniciado en los años setenta, representó un cambio radical en la estrategia de conservación de especies. Tras infructuosos intentos de preservación del hábitat y como una reacción extrema para intentar salvar de la extinción a esta ave carroñera, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la Comisión de Pesca y Caza de California abogaron por una decisión tan audaz como controvertida: capturar a los últimos cóndores vivos en estado silvestre y apostar por reproducirlos en cautiverio.

Unas dos docenas de cóndores sacrificaron su libertad con el objetivo de salvar su linaje. El 19 de abril de 1987 fue capturado el último cóndor, marcando un momento crítico para la especie: ese día, el cóndor de California quedó oficialmente extinto de su hábitat natural.

Al mismo tiempo, se puso en marcha un programa de cría en cautiverio, que ofreció un rayo de esperanza a una especie que, más allá de su propia magnificencia, desempeña un papel importante en la salud de los ecosistemas —eliminando eficazmente los restos de animales muertos y evitando así la proliferación de enfermedades y la contaminación ambiental—.

Es lo que se define como un proyecto de refaunación, explica Rodolfo Dirzo, biólogo de la Universidad de Stanford. Es la otra cara del término defaunación, que acuñó en 2014 junto a colegas en un un artículo en Science para referirse a la extinción global de especies o a la pérdida significativa de individuos en las poblaciones de especies de animales.

La defaunación está hoy muy extendida: aunque la diversidad animal es la más alta en la historia del planeta, las tasas de extinción de vertebrados modernos son hasta 100 —o incluso 1.000— veces más altas que en el pasado (excepto en eventos cataclísmicos que causan extinciones masivas, como el meteorito que acabó con los dinosaurios), explican Dirzo y sus colegas en un artículo en el Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics.

Refaunación, explica Dirzo, implica reintroducir individuos de una especie en áreas donde habitaron en el pasado, pero que ahora ya no se encuentran allí. Él cree que tanto el término como la práctica deberían ser más comunes: “Así como estamos muy acostumbrados al término y a la práctica de la reforestación, tendríamos que hacer lo mismo con la refaunación”, dice.

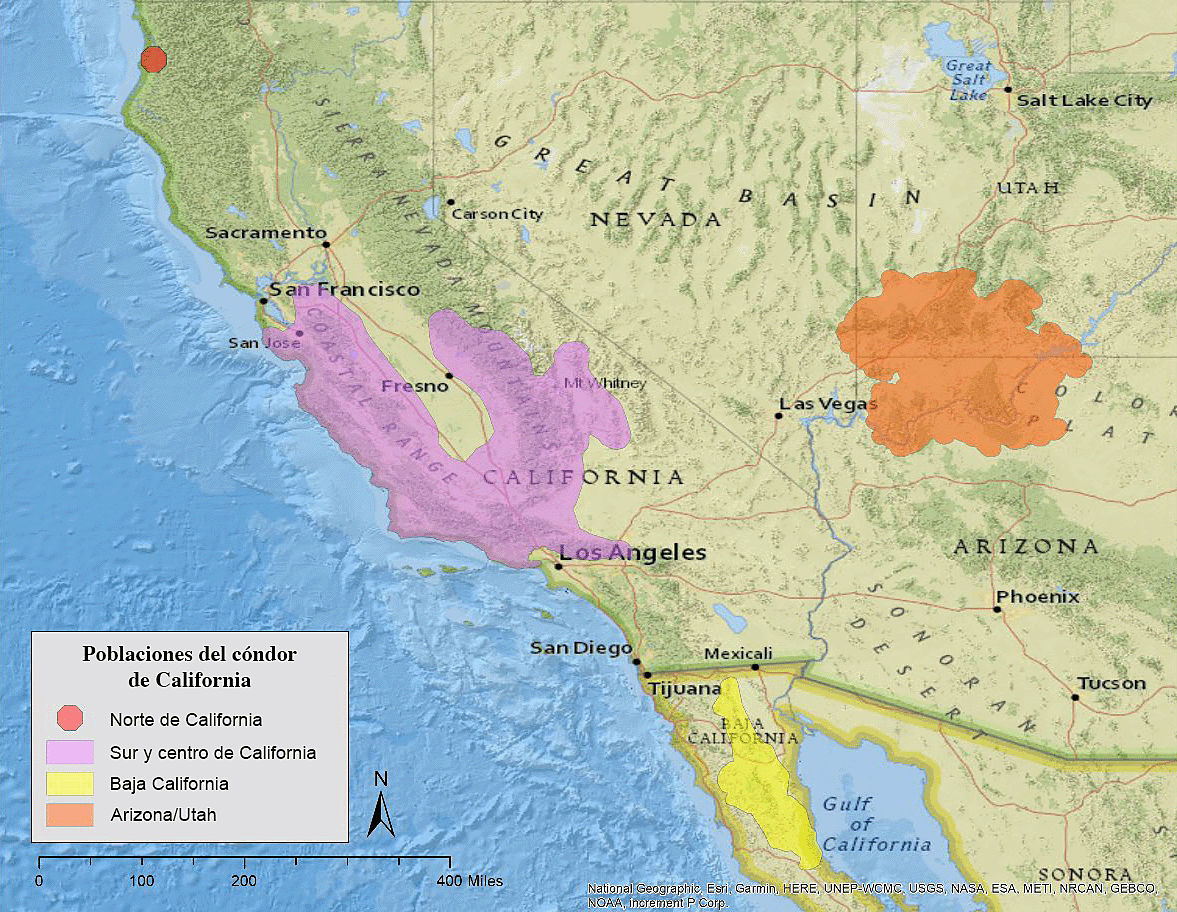

El mapa muestra las regiones de distribución actual del cóndor de California: el norte de Arizona, el sur de Utah y California, en Estados Unidos y Baja California, en México.

CRÉDITO: 5-YEAR REVIEW CALIFORNIA CONDOR / U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE 2023

El Programa de Recuperación del Cóndor de California arrojó sus primeros resultados en poco tiempo. En 1988, apenas un año después de resguardar a los últimos ejemplares salvajes, los investigadores del Zoológico de San Diego anunciaron el primer nacimiento en cautiverio de un cóndor de California.

La técnica de la “doble o triple nidada”, o double-triple clutching, le siguió. Los cóndores son monógamos y suelen tener una sola cría cada dos años, explica Fernando Gual, quien hasta octubre de 2024 fue director general de zoológicos y conservación de la vida silvestre en la Ciudad de México. Pero si por alguna razón pierden un huevo al inicio de la temporada reproductiva —ya sea porque se rompe o cae del nido, que suele estar en acantilados—, la pareja produce un segundo huevo. Si este también se pierde o sufre algún daño puede llegar a poner un tercer huevo, agrega Gual. Los investigadores descubrieron que si retiraban el primer huevo y lo incubaban en condiciones cuidadosamente controladas, la pareja de cóndores ponía un segundo huevo, que también se retiraba para su cuidado, dejando un tercer huevo para que la pareja lo incubara y criara de forma natural.

A esta innovación le siguió el desarrollo de técnicas de incubación artificial para aumentar la sobrevivencia de los huevos. También apelaron a la crianza con títeres, utilizando réplicas de un cóndor adulto para alimentar y cuidar a los polluelos nacidos en cautiverio, evitando así que se genere una impronta hacia los humanos y disminuyendo las dificultades que las aves podrían enfrentar para integrarse a la población silvestre.

Fernando Gual, quien hasta octubre de 2024 fue director general de zoológicos y conservación de la fauna silvestre en la Ciudad de México, muestra el títere que imita la cabeza de un cóndor adulto, herramienta clave en la crianza artificial de polluelos. Esta técnica, desarrollada en los zoológicos de San Diego y Los Ángeles, permite alimentar a los cóndores sin que se acostumbren a los humanos, preservando su instinto natural para su futura reinserción en la naturaleza.

CRÉDITO: IVÁN CARRILLO

Xewe (hembra) y Chocuyens (macho) fueron los primeros cóndores que regresaron triunfalmente al mundo salvaje. Era 1992 y la nueva pareja recuperó la libertad acompañada de otra de cóndores andinos, habitantes naturales de la cordillera de los Andes en Sudamérica. Los cóndores andinos habitan desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y tienen una envergadura 30 centímetros mayor que los cóndores de California. La misión de la pareja sudamericana era ayudar a consolidar un grupo social y facilitar la adaptación al hábitat. El acontecimiento tuvo lugar en el Santuario del Cóndor Sespe, dentro del Bosque Nacional Los Padres, California. Aunque de forma muy incipiente, el cóndor de California había regresado.

Para finales de la década de los noventa ya existían otros centros de cría en cautiverio como el Zoológico de Los Ángeles, el Zoológico de Oregon, el World Center for Birds of Prey en Boise (Idaho), el Zoológico de San Diego y el San Diego Zoo Safari Park. Luego, en 1999, se establecieron los primeros acuerdos de colaboración entre Estados Unidos y México para la reintroducción del cóndor de California en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir.

El número de cóndores de California existentes aumentó de poco más de dos docenas en 1983 a más de 100 en 1995, algunos de los cuales habían sido devueltos a la naturaleza en Estados Unidos. En 2000 había 172 cóndores y en 2011, 396.

Para 2023, la población mundial de cóndores de California alcanzaba 561 individuos, 344 de ellos viviendo en libertad.

Genética: aliada clave en la reintroducción del cóndor

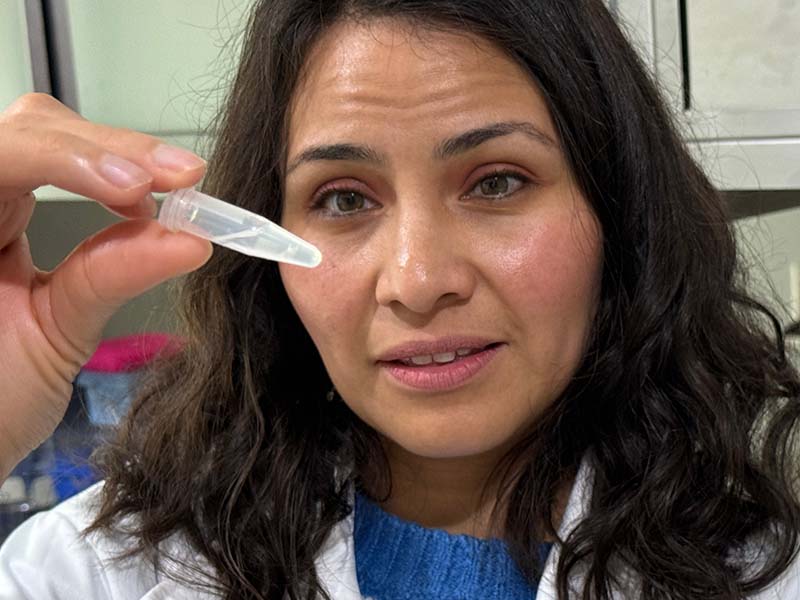

En un laboratorio del Zoológico de San Diego, en Escondido, California, un congelador lleno de recipientes con etiquetas de colores cuidadosamente organizados es un testimonio del minucioso trabajo científico que respalda el Programa de Recuperación del Cóndor de California. Cynthia Steiner, una bióloga de origen venezolano, explica que ahí se conserva el ADN de cada uno de los individuos de los cóndores de California. Esto incluye muestras de aves que han fallecido y de los ejemplares actuales, que representan unos 1.200 cóndores.

“Si no hubiera ciencia detrás de la reintroducción y del programa de recuperación hubiese sido muy complicado no solamente entender cuáles son los peligros más importantes que están afectando la reproducción y la supervivencia del cóndor, sino también hacer el manejo en los centros de reproducción y en la vida salvaje”, dice Steiner, directora asociada del Laboratorio de Biología de Conservación Genética del Centro Beckman para la Investigación en Conservación.

Como ella y sus colegas describieron en un artículo del Annual Review of Animal Biosciences, la información genómica de animales en peligro de extinción puede arrojar luz sobre muchos aspectos de la biología de la vida silvestre que son relevantes para la conservación. El ADN puede revelar la historia demográfica de las poblaciones, identificar variantes genéticas que afectan la capacidad de las poblaciones para adaptarse a entornos cambiantes, demostrar los efectos de la endogamia y la hibridación, y descubrir la base genética de la susceptibilidad a las enfermedades.

La bióloga Cynthia Steiner muestra el congelador en el Laboratorio de Biología de Conservación Genética del Centro Beckman para la Investigación en Conservación donde se almacena el ADN de unos 1.200 cóndores de California.

CRÉDITO: IVÁN CARRILLO

Por ejemplo, los análisis genéticos del cóndor de California han permitido la identificación de enfermedades hereditarias como la condrodistrofia, un trastorno que provoca un desarrollo esquelético anormal que a menudo conduce a la muerte de los embriones antes de que los huevos puedan eclosionar. Este hallazgo sirvió para identificar portadores del gen de la enfermedad y así evitar emparejamientos que pudieran producir descendencia afectada.

La investigación genética también ha permitido el sexaje de estas aves de manera precisa —los machos son indistinguibles de las hembras a simple vista—; y determinar el parentesco entre individuos para seleccionar parejas reproductoras que minimicen el riesgo de consanguinidad y garanticen que la nueva población de cóndores tenga la mayor variabilidad genética posible.

La genética también ha permitido al programa determinar la paternidad de las aves y dar pie al descubrimiento de que el cóndor de California es capaz de reproducirse asexualmente utilizando la partenogénesis, donde el desarrollo de un embrión ocurre a partir de un óvulo sin fertilización por un espermatozoide. “Fue una sorpresa increíble”, dice Steiner, recordando cómo inicialmente pensaron que se trataba de un error de laboratorio, pero luego confirmaron que dos polluelos habían nacido sin ninguna contribución genética paterna, a pesar de que las hembras estaban alojadas con machos fértiles. El hecho representó el primer registro existente de este fenómeno en una especie aviar.

La decodificación del genoma del cóndor de California, publicada en 2021, reveló además información valiosa sobre la historia evolutiva del ave y su abundancia prehistórica. Por ejemplo, detalló que hace millones de años era una especie con población efectiva del orden de 10.000 a 100. 000 individuos, y cuyo declive comenzó hace unos 40.000 años con la última glaciación, pero se exacerbó posteriormente por las actividades humanas. A pesar de ello, dice Steiner, la especie conserva una variabilidad genética similar a aves que no están en peligro de extinción.

Un problema con el plomo

A pesar de estos grandes esfuerzos y de la renovada comprensión de la especie, las amenazas del cóndor siguen latentes.

Cuando en los años ochenta se intensificaron los esfuerzos de monitoreo en vida salvaje de los últimos cóndores en libertad tuvo lugar un acontecimiento revelador. Después de que 15 de ellos murieron, a cuatro se les practicó una necropsia que dejó ver que la causa de muerte de tres de estas aves fue el envenenamiento por plomo.

Aunque estos Cathartiformes —del griego kathartes, que significa “los que limpian”— no suelen ser presas para los cazadores, su naturaleza carroñera los convierte en víctimas indirectas de las balas de los cazadores, que los matan no por su impacto, sino por su composición. Al alimentarse de carne de animales muertos, los cóndores ingieren fragmentos de munición de plomo que quedan incrustados en los cadáveres.

Una vez dentro del organismo, el plomo, cuya ingesta es acumulativa, actúa como una neurotoxina que afecta los sistemas nervioso, digestivo y reproductivo. Entre los efectos más devastadores se encuentra la parálisis del buche, el órgano donde los cóndores almacenan la comida antes de digerirla, lo que les impide alimentarse y los lleva a morir por inanición. Además, el plomo interfiere con la producción de glóbulos rojos —provocando anemia y debilitando progresivamente al ave—, o daña el sistema nervioso, lo que conlleva convulsiones, ceguera y la muerte.

Esta pieza de apoyo educativo para cazadores muestra cómo se desintegran dentro del cuerpo de un animal las balas de plomo (izquierda) y balas de cobre (derecha). Resalta la importancia de no utilizar munición de plomo que se desintegra en muchos pequeños fragmentos que luego podrían ser ingeridos por los cóndores al alimentarse de la carroña del animal. El plomo causa daños neurológicos y reproductivos que pueden ser letales en los cóndores.

CRÉDITO: PATRICIO ROBLES GIL

Los esfuerzos en Estados Unidos por mitigar la amenaza del envenenamiento por plomo de los cóndores han sido extensos. Desde los años setenta se han implementado estrategias como proporcionar comida sin plomo a los cóndores y campañas educativas que explican a los cazadores el impacto del uso de balas de plomo en la vida silvestre. Además, se transmite a los visitantes de las áreas de conservación la importancia de las aves en el ecosistema y la existencia de regulaciones gubernamentales, como la Ley de Preservación del Cóndor Ridley-Tree de 2007, que exige el uso de munición libre de plomo en la caza mayor dentro de la zona de distribución del cóndor en California. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes.

Según el informe del Estado de la Población del Cóndor de California de 2023, entre 1992 y 2023, 137 cóndores murieron por envenenamiento por plomo —representando un 48 % de las muertes con causa conocida registradas en ese período—. La única población que se libra parcialmente de esta letal incidencia es la de Baja California, donde la práctica de la cacería es mucho menor. El porcentaje de fallecimientos por plomo allí es tan solo de 7,7 %, según el registro que lleva Porras Peña.

¿Volverán a ser autosuficientes los cóndores?

Según el Plan de Recuperación del Cóndor de California de 1996, una población autosuficiente de cóndores debe ser lo bastante grande como para resistir las variaciones en los factores como el clima, la disponibilidad de alimento y depredadores, y propiciar un flujo genético entre los diversos clanes o grupos. El documento establece el objetivo de cambiar el estatus del cóndor de California de “en peligro de extinción” a “amenazada” en la Ley de Especies de Peligro de Extinción de Estados Unidos. Para lograr eso, se deben tener dos poblaciones reintroducidas y una cautiva, cada una con al menos 150 individuos, incluyendo un mínimo de 15 parejas reproductoras para así asegurar una tasa de crecimiento positiva — es decir, que nazcan más cóndores de los que mueren—.

Hoy, las poblaciones de cóndores de California liberados se distribuyen en varias regiones: Arizona y Utah albergan 90 ejemplares en estado silvestre, mientras que California tiene 206. En Baja California, sobrevuelan 48 cóndores en libertad. Según los cálculos de Nacho Vilchis, director asociado de ecología de recuperación en la San Diego Zoo Wildlife Alliance, en unos 10 o 15 años se podría tener una visión más clara de cuánto tiempo será necesario para que el programa de reintroducción sea un éxito total —para que las poblaciones de cóndores sean autosuficientes—.

Hasta ahora, la realidad es que todas las poblaciones dependen de la intervención humana para sobrevivir. Es una tarea ejercida por biólogos, técnicos y conservacionistas que deben sortear terrenos difíciles, acantilados y otros obstáculos para poder vigilar de cerca el progreso de las aves liberadas y, sobre todo, el desarrollo de los polluelos nacidos en libertad.

Por ejemplo, Juan Vargas Velasco narra historias épicas de cómo ha descendido en rappel por escarpados riscos del Parque Nacional de San Pedro Mártir, enfrentando incluso ataques de los padres defensores del nido, para poder examinar a los polluelos. “Existe la percepción de que cuando sueltas un cóndor ya es un éxito, pero para que haya éxito de verdad, tienes que monitorearlos constantemente. Nosotros los seguimos con GPS, con telemetría VHF, para asegurarnos de que los animales se están adaptando, que encuentran agua y alimento. Liberar animales sin seguimiento es dejarlos a su suerte”, señala.

Los costos del manejo de la especie en el campo no son pocos. Un ejemplo lo ilustra: los transmisores GPS necesarios para seguir a los cóndores en su hábitat natural cuestan 4.000 dólares, y la suscripción al sistema satelital cuesta 80 dólares al mes por ave, detalla Vilchis. Otros costos asociados al proyecto tienen que ver con la construcción de aviarios de preliberación, los análisis de laboratorio para monitorear la salud de las aves y la provisión de alimento suplementario en las etapas iniciales de la reintroducción, agrega el biólogo. Uno de los puntos fundamentales para garantizar la supervivencia del cóndor de California es asegurar el financiamiento del programa de recuperación de la especie, detalla el informe quinquenal del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

Cada uno de los sitios de reproducción y liberación del programa de recuperación del Cóndor de California en Estados Unidos funciona como una organización no gubernamental que recauda fondos para su financiamiento. Del otro lado de la frontera, el programa recibe respaldo logístico y equipo de organizaciones estadounidenses, así como del financiamiento del programa filantrópico “I’m Back BC Condor”, que permite costear la vida de estas aves en su hábitat silvestre gracias a donaciones privadas.

De Chapultepec a la Sierra de San Pedro Mártir

A través de la malla protectora del aviario en el Zoológico de Chapultepec, una cría de cóndor de California se asoma tímidamente entre las ramas, mientras uno de sus progenitores despliega sus enormes alas y sobrevuela el recinto. Este espacio ubicado en el corazón de la ciudad de México, una de las metrópolis más grandes y pobladas del mundo, forma parte del esfuerzo de reintroducción del cóndor en México, un programa que ha sido clave para la recuperación de la población en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California.

En 2002 se liberaron los primeros cóndores en México provenientes del Zoológico de Los Ángeles. En 2007, el Zoológico de Chapultepec recibió sus primeros dos cóndores machos, con el objetivo de implementar un programa de difusión y educación ambiental mientras el equipo aprendía a manejar a estas aves. Tras una verificación en 2014 se confirmó que el zoológico cumplía con los requisitos necesarios para la reproducción, lo que permitió la llegada de dos hembras. Las parejas reproductivas se formaron con éxito y, en 2016, nacieron las primeras crías.

Un cóndor en el Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México.

CRÉDITO: IVÁN CARRILLO

Hoy, el Zoológico de Chapultepec no solo alberga un centro de reproducción, sino que también ha construido su propio “zoológico congelado”, formalmente conocido como el Banco de Recursos Genómicos, que almacena espermatozoides, tejido ovárico y muestras de ADN de cerca de 100 especies animales silvestres, muchas de ellas en peligro de extinción. “Más que un zoológico es una biblioteca”, dice Blanca Valladares, responsable del Laboratorio de Genómica de la Conservación dentro de los Centros de Conservación de la Ciudad de México.

La colaboración entre instituciones mexicanas, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ha sido clave en el desarrollo del proyecto en Baja California. Lo que comenzó en Estados Unidos se ha expandido más allá de las fronteras creando un esfuerzo binacional en el que México ha asumido un papel cada vez más protagónico. Este enfoque cooperativo refleja la naturaleza misma de la especie, que no reconoce fronteras en su hábitat histórico.

La cría en el aviario se prepara para su viaje a Baja California. En los próximos meses será transportada a través de rutas aéreas y terrestres, bajo el cuidado de decenas de personas, hasta el aviario de preliberación en San Pedro Mártir, donde pasará un período de adaptación antes de ser liberada. Baja California ha sido reconocida por especialistas como uno de los mejores lugares para la recuperación de la especie gracias a su bosque prístino, a una población humana diez veces menor que la de California (cuatro millones frente a 40 millones), y un bajo nivel de plomo y presencia de enfermedades. Porras Peña señala que la población de cóndores en la región parece haber alcanzado un punto de estabilidad: se mantuvo estable por siete años sin la necesidad de liberar nuevos ejemplares criados en cautiverio.

Estas fotos muestran la lucha por salvar a un cóndor de California tras ser atacado por un puma en la Sierra de San Pedro Mártir. A pesar de los esfuerzos del equipo médico y de conservación, el cóndor no sobrevivió.

CRÉDITO: PATRICIO ROBLES GIL

A pesar de los esfuerzos titánicos, protocolos estrictos y el esmerado cuidado en cada fase de la reintroducción, no siempre las cosas salen bien. En 2022, un puma atacó un aviario de preliberación en la Sierra de San Pedro Mártir, donde cuatro cóndores, dos provenientes de San Diego y dos de la Ciudad de México, se preparaban para ser liberados. El puma encontró un punto débil en la malla y, con sus garras, logró alcanzar a los dos cóndores provenientes de Estados Unidos, cuenta con tristeza Porras Peña, quien describe los esfuerzos desesperados que hicieron para salvarle la vida a una de las aves heridas, que finalmente murió. Fue un golpe devastador para el equipo, quienes vieron cómo años de trabajo se esfumaban en un instante.

El incidente no deja de ser una irónica lección de la naturaleza: mientras por décadas los cóndores fueron diezmados como consecuencia de la actividad humana, hoy un depredador natural arrebata en segundos lo que ha costado incansables esfuerzos para recuperar. Un recordatorio brutal de que aunque reconstruyamos una especie a fuerza de ciencia y sacrificio, la naturaleza siempre tendrá la última palabra.

Nota del editor: Este artículo se corrigió el 10 de febrero de 2025 para cambiar el pie de foto de la imagen con las balas. En una versión anterior se indicó erróneamente que eran balas que se habían extraído de cóndores.

Este artículo forma parte de la serie Knowable Magazine que explora el trabajo de científicos latinos y las investigaciones emergentes que afectan a la comunidad latina de EE. UU., presentada en inglés y español, y apoyada por el Grupo de Ciencia y Medios Educativos del HHMI. Iván Carrillo es actualmente miembro de la Earth Journalism Network. Este reportaje se produjo como parte de la beca de periodismo 2024 de la Earth Journalism Network de Internews.

10.1146/knowable-020425-1

Apoye a la revista Knowable

Ayúdenos a hacer que el conocimiento científico sea accesible para todos

DONAREXPLORE MÁS | Lea artículos científicos relacionados